在信息泄露高发的当下,室内窃听已从影视剧情节变为现实威胁。无论是家庭隐私、商业机密还是个人安全,都可能因一枚微型窃听器或一段恶意代码而暴露。本文结合技术原理与实战经验,系统梳理室内反窃听的自检方法、专业手段及长效防护策略,助您构建“无窃听”安全空间。

一、风险自查:5个场景快速识别窃听隐患

1. 物理环境异常排查

可疑设备检查:重点排查插座、烟雾报警器、装饰画、灯具、家具缝隙等隐蔽位置,观察是否有新安装的电子元件或异常凸起。

信号干扰测试:关闭室内所有电子设备后,用手机拨打测试电话。若通话中频繁出现杂音、断续或回音,可能存在无线窃听设备干扰。

红外检测法:夜间关闭灯光,用手机摄像头扫描房间。若屏幕中出现异常红点(排除已知摄像头),可能是隐藏的针孔摄像头。

2. 数字设备安全扫描

手机/电脑检测:

检查是否有未知应用、后台耗电异常或流量激增;

使用安全软件扫描恶意程序;

关闭“位置共享”“麦克风权限”等非必要功能。

智能家居设备:重置路由器密码,检查连接设备列表,删除未知设备;关闭智能音箱的“常开唤醒”功能。

3. 人员行为异常分析

近期是否有陌生人进入房间(如维修工、保洁员)?

家庭成员/同事是否突然表现出对隐私话题的过度关注?

重要文件或电子设备是否被移动过?

二、专业检测:技术手段与工具应用

若自查发现可疑迹象,需借助专业设备与技术进行深度检测:

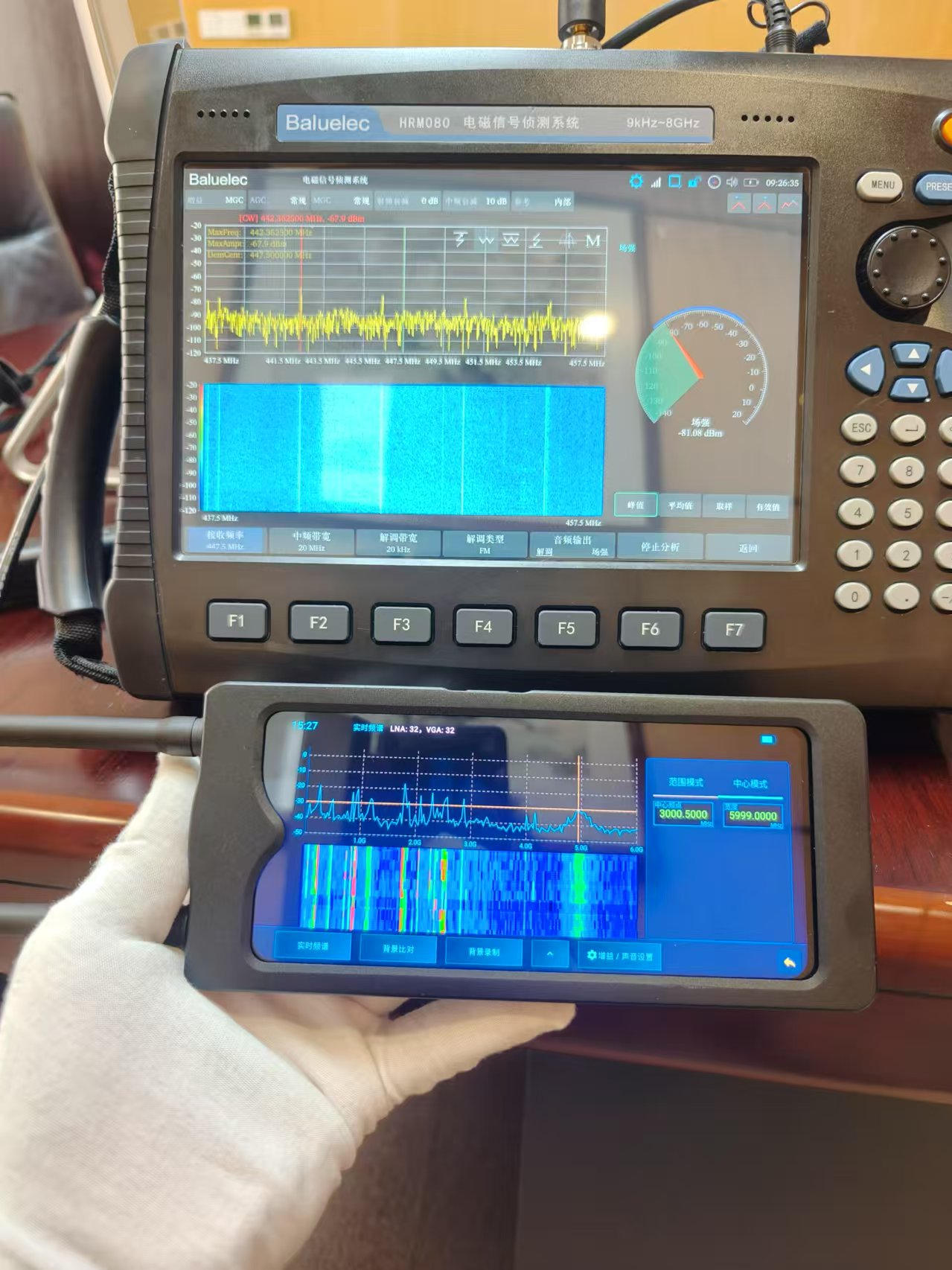

1. 频谱分析仪:捕捉“隐形信号”

原理:通过扫描2G/3G/4G/5G、WiFi、蓝牙等频段,识别异常信号源。

操作:关闭室内所有电子设备,持频谱仪缓慢移动,观察信号强度变化。若某区域信号持续异常(如433MHz频段),可能存在无线窃听器。

2. 非线性节点探测器:穿透伪装

原理:利用电子元件的“非线性特征”识别金属部件,即使设备未通电也能被检测。

操作:贴近墙面、家具表面扫描,若探测器发出警报,需进一步检查该位置。

3. 热成像仪:定位“发热源”

原理:窃听设备运行时会产生微小热量,热成像仪可捕捉温差并生成图像。

操作:关闭室内灯光,持热成像仪扫描房间,重点观察插座、装饰品等位置。若发现异常热点,需进一步排查。

三、防护策略:构建“主动防御”体系

1. 物理防护:阻断窃听路径

信号屏蔽:在重要会议或谈判前,使用信号屏蔽器(覆盖2G-5G、WiFi频段),但需注意合法使用范围。

设备隔离:将手机、电脑等设备放入法拉第笼(信号屏蔽袋),防止远程窃听。

环境改造:对高风险区域(如会议室、卧室)进行声学改造,安装隔音材料,降低声音传播效率。

2. 数字防护:加固安全边界

网络加密:使用WPA3协议的WiFi网络,定期更换密码;禁用WPS功能(易被破解)。

设备管理:

关闭智能设备的“云同步”功能,防止数据上传至第三方服务器;

对电脑硬盘进行全盘加密(如BitLocker),防止物理窃取后数据泄露。

软件防护:安装防火墙、反病毒软件,定期更新系统补丁。

3. 行为规范:降低人为风险

权限控制:对电子设备设置强密码,开启双重认证;限制非必要人员接触核心设备。

文件管理:重要文件使用加密软件(如VeraCrypt)存储,物理文件存入带锁保险柜。

应急预案:制定信息泄露响应流程,包括证据固定、法律维权、媒体沟通等环节。

四、常见误区与避坑指南

误区1:“手机APP检测窃听器”有效

真相:普通APP仅能检测已知恶意软件,无法定位物理窃听设备。专业检测需依赖频谱分析仪等硬件。

误区2:“拔掉网线就安全”

真相:无线窃听器可通过4G/5G网络传输数据,甚至使用本地存储卡定期取回数据。

误区3:“反窃听检测一次即可”

真相:窃听设备可能被多次安装,需定期检测(建议每季度一次),尤其在人员变动或重要活动前。

五、何时需要专业机构介入?

若出现以下情况,建议联系专业反窃听公司:

自查发现可疑信号或设备,但无法定位具体位置;

涉及商业机密、国家安全等高敏感场景;

缺乏专业设备与技术经验,担心误操作导致证据破坏。

选择标准:

查看公司资质;

确认检测设备清单(至少包含频谱分析仪、非线性节点探测器);

要求签署保密协议,明确责任划分。

结语:隐私保护是一场“持久战”

室内反窃听并非“一劳永逸”的任务,而是需要结合技术检测、主动防护与行为规范的系统工程。从日常自查的“五分钟排查法”,到关键场景的专业检测,再到长效的安全机制建设,每一步都是对隐私与信息安全的郑重承诺。

在信息时代,我们或许无法完全杜绝窃听风险,但通过科学的方法与持续的警惕,完全可以将威胁降至最低。毕竟,守护隐私的本质,是守护人之为人的尊严与自由。