在信息泄露频发的时代,反窃听检测已成为保护商业机密、个人隐私及国家安全的关键技能。本文从技术原理到实战策略,系统梳理反窃听检测的核心方法与预防措施,助您构建“隐形的安全盾”。

一、认识窃听威胁:从传统到智能的渗透手段

物理窃听设备

有线窃听器:隐藏于电源插座、电话线、家具缝隙中,通过物理连接传输信号,需手工排查线路异常。

无线窃听器:利用蓝牙、WiFi、4G/5G网络传输,常见于会议室、酒店房间、汽车内,隐蔽性强且难以物理察觉。

针孔摄像头:常伪装成烟雾报警器、插座、装饰品,兼具窃听与录像功能,需通过红外检测或频谱分析发现。

数字窃听手段

手机监听:恶意软件可远程激活麦克风、摄像头,或通过SIM卡漏洞拦截通话,需定期检查手机系统权限与未知应用。

软件监听:木马程序、钓鱼链接、伪装Wi-Fi热点可窃取通信内容,需警惕非官方软件下载与公共网络连接。

云端数据泄露:云存储账户被入侵或内部人员泄露,需强化账户安全(如双因素认证)与数据加密。

二、检测技术:从物理排查到信号分析

物理检查法

视觉排查:检查可疑设备、异常线路、微型孔洞(如针孔摄像头镜头),重点关注电源接口、灯具、装饰品等隐蔽位置。

听觉检测:关闭环境噪音后,用耳朵或专业听诊器监听设备运行声(如窃听器发出的微弱电流声)。

磁性检测:使用磁铁探测隐藏的有线窃听设备,或通过金属探测器扫描金属外壳设备。

信号分析技术

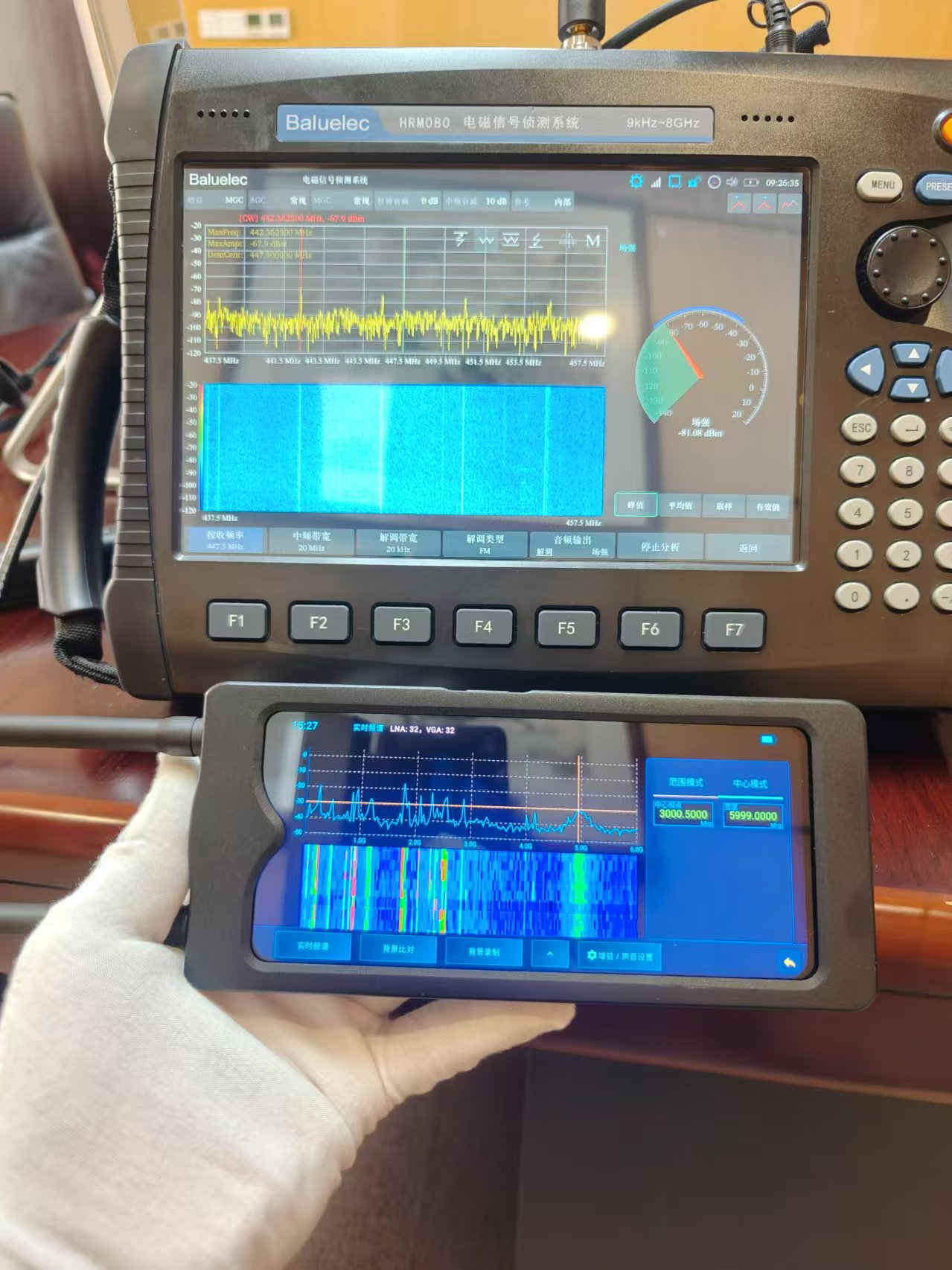

频谱分析仪:扫描环境中的无线信号,识别异常频段(如2.4GHz、5GHz的未知设备信号),定位窃听器位置。

手机信号检测器:检测手机是否被植入监听软件,或是否存在伪基站发送的异常信号。

红外/热成像:通过红外摄像机发现隐藏设备的热量异常(如持续工作的窃听器发热点)。

软件检测工具

反病毒软件:扫描手机/电脑中的恶意程序,识别窃听、录音、远程控制等高危行为。

网络流量监控:分析数据传输异常(如大量数据外流至未知IP),定位可疑进程或应用。

加密通信工具:使用Signal、Telegram等端到端加密软件,防止通话与消息被截获。

三、实战策略:从日常预防到专业检测

日常预防措施

定期检查:对会议室、办公室、汽车等敏感区域进行月度/季度物理检查,重点排查新装修或维修区域。

权限管理:限制敏感区域人员进出,安装门禁系统与监控摄像头(需合法合规),记录访问日志。

安全培训:组织员工学习反窃听知识,识别钓鱼攻击、社交工程陷阱,避免点击未知链接或下载非官方应用。

专业检测服务

委托专业机构:聘请具有资质的反窃听公司,使用专业设备进行全面扫描。

技术升级:定期更新反窃听设备与软件,适应新型窃听技术的演变。

法律合规:检测过程中需遵守当地隐私法律,避免侵犯他人权益(如未经允许扫描他人设备)。

应急响应流程

发现窃听设备:立即停止使用相关区域,联系专业团队进行无害化处理,并启动内部安全审计。

数据泄露处理:若发生信息泄露,需快速定位泄露源,采取补救措施,并配合法律调查。

四、法律与伦理:平衡安全与隐私的边界

合法合规:反窃听检测需在法律框架内进行,避免使用非法手段。

隐私保护:检测过程中需尊重个人隐私,避免过度收集或滥用信息,确保数据存储与传输的安全。

伦理准则:反窃听技术应服务于正当目的(如保护商业机密、国家安全),避免用于非法监视或侵犯他人权益。

反窃听检测是一场“猫鼠游戏”,需要持续学习、技术升级与法律合规的平衡。通过物理排查、信号分析、软件防护与专业服务的结合,结合日常预防与应急响应,可构建多层次的安全防护体系。在保护隐私与安全的同时,我们更需坚守法律与伦理的底线,让技术真正服务于人类福祉。