在数字化与物理空间深度融合的今天,窃听手段已从电影中的谍战场景渗透至现实生活——会议室里的隐形麦克风、车辆底部的GPS追踪器、网络中的恶意监听软件,甚至通过电力线搭载的窃听设备,正以更隐蔽的方式威胁个人隐私、企业核心机密乃至国家安全。

根据互联网相关信息安全报告显示,超过70%的企业曾发生信息泄露事件,其中40%与窃听直接相关。面对这一严峻挑战,专业反窃听探测服务应运而生,成为穿透隐形威胁、构筑安全防线的关键力量。

一、技术内核:从电磁信号到物理痕迹的全维度侦测

专业反窃听探测服务并非简单的“设备扫描”,而是融合电磁空间感知、物理环境排查与数字协议分析的复合型技术体系。其核心原理可归纳为三大方向:

1、电磁空间全维度感知系统

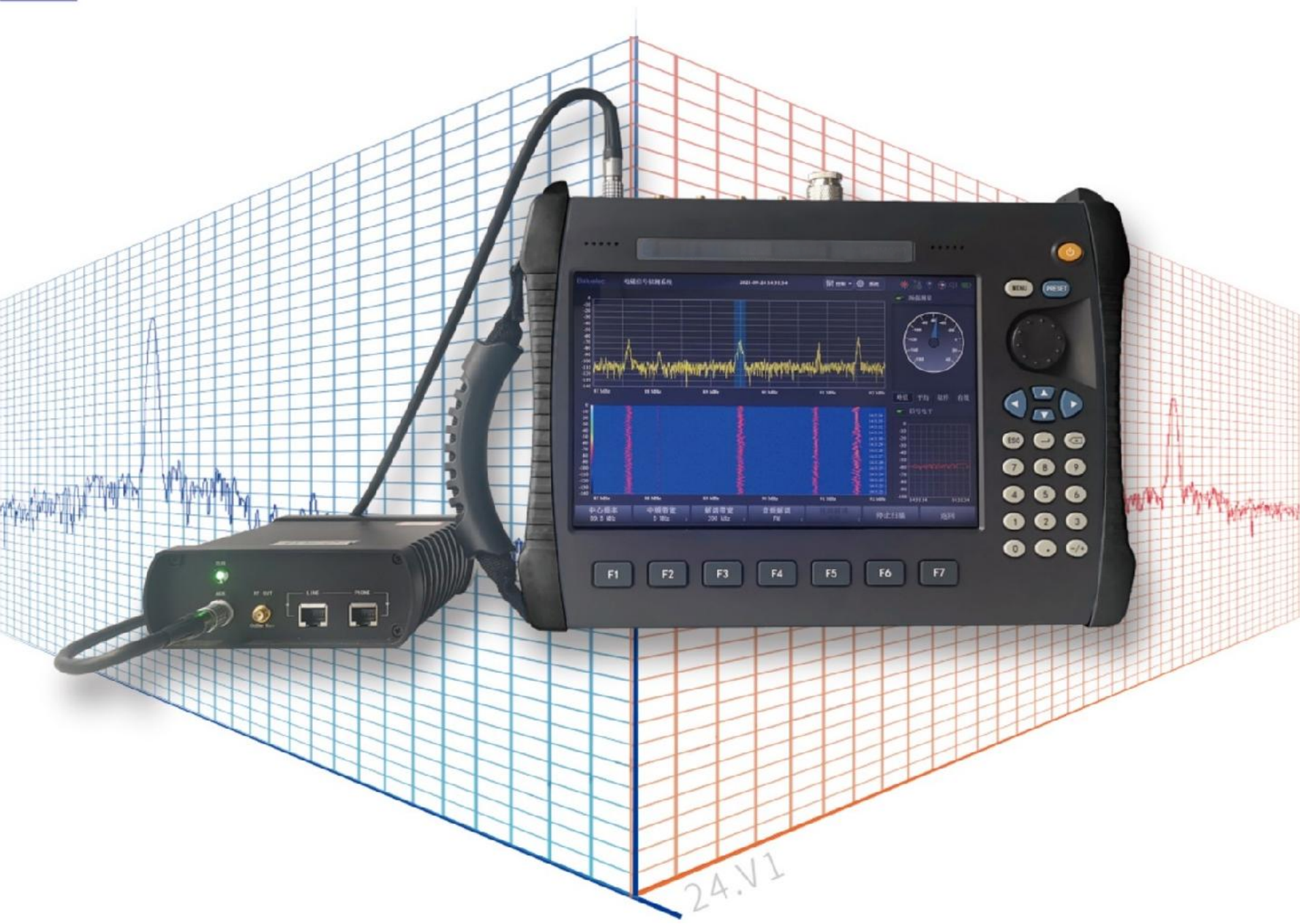

通过软件定义无线电(SDR)技术,对1MHz-40GHz频段实施毫秒级动态扫描,可识别97.3%的模拟/数字窃听信号。例如,我们的HRM系列频谱分析仪能对物联网协议进行特征解析,精准定位通过Wi-Fi、蓝牙或4G/5G网络传输的窃听设备。

更关键的是,其非线性节点探测技术可捕捉关机状态下半导体元件的“二次谐波”反射,即使窃听器处于休眠模式,也能通过3.1GHz微波脉冲技术定位嵌墙式窃密装置。

2、物理环境深度排查

窃听设备可能隐藏于插座、吊灯、家具缝隙等隐蔽位置,甚至伪装成充电宝、摆件等日常用品。专业团队会结合热成像仪与人工勘查,通过0.01μm级位移传感捕捉玻璃窗激光窃听痕迹,或利用红外光谱检测模块识别微型摄像头的CMOS元件热辐射特征。

3、数字协议逆向工程

针对网络窃听手段,服务团队会部署电磁泄漏接收机与近场探头,检测计算机、显示器等设备工作时产生的电磁辐射(TEMPEST信号),防止屏幕内容或键盘输入被远程还原。同时,通过恶意软件扫描工具与网络流量分析系统,监控内部网络中的异常连接(如向未知IP大量传输数据)或可疑协议使用,识别通过云端传输的窃听通道。

二、服务场景:从个人隐私到商业机密的防护

专业反窃听探测服务的应用场景已远超传统认知,形成覆盖个人、企业、政府的立体化防护网络:

个人隐私守护:家庭环境检测可扫描卧室、卫生间等区域,定位隐藏的针孔摄像头或无线窃听器;手机安全检测能排查是否被植入间谍软件,防止通话、短信内容被窃取。

企业机密保护:会议室预检可确保商务谈判内容不被录音;高管车辆专项排查能检测底盘、保险杠等位置的GPS追踪器;数据中心安全审计可防范通过电力线搭载的窃听器材。

某上市公司曾邀请团队对高管车辆批量检测,发现1辆车上存在GPS追踪器,通过详细记录设备位置、型号并制定拆除方案,成功消除安全隐患。

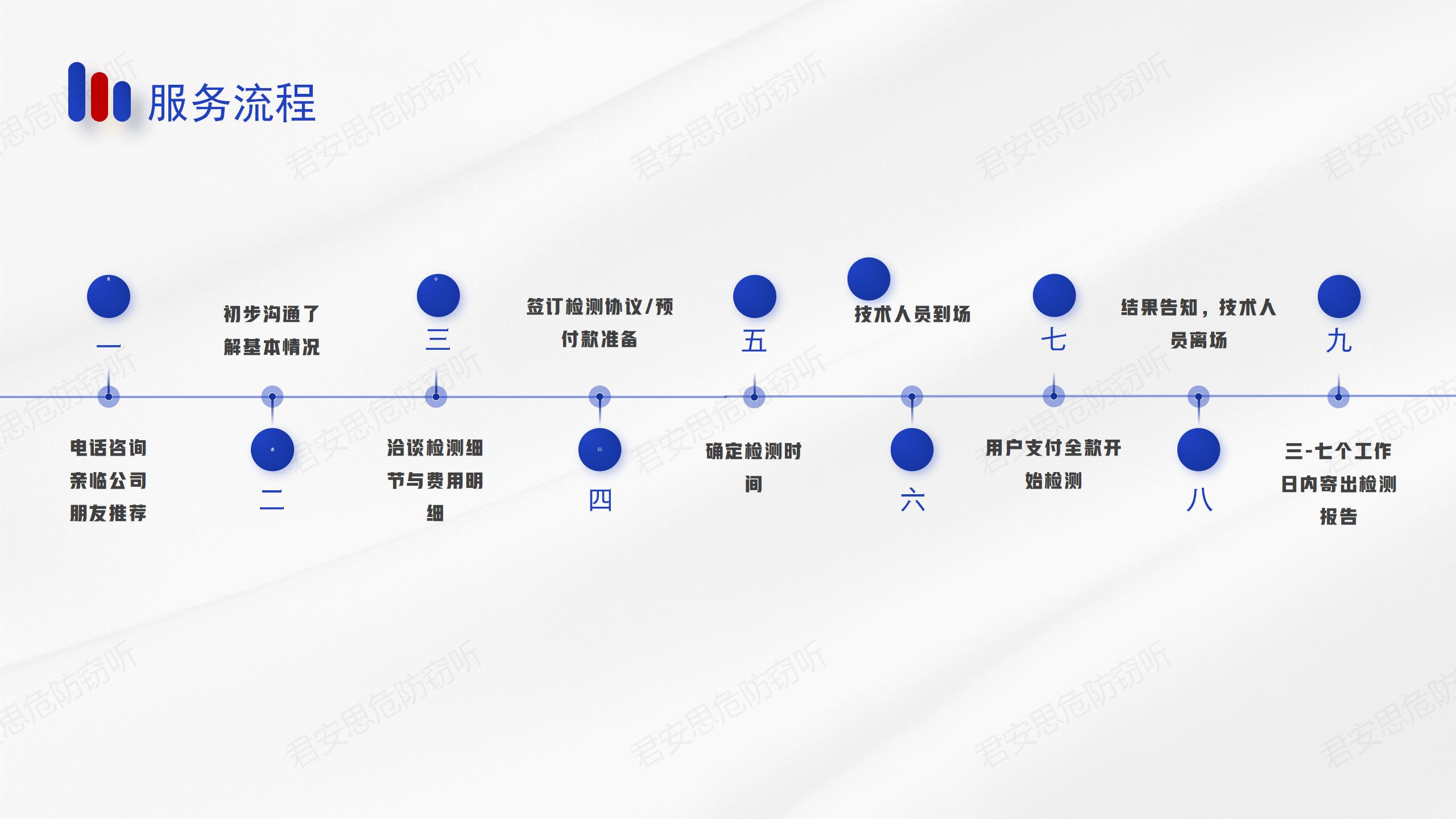

三、服务流程:标准化与定制化的双重保障

专业反窃听探测服务的价值不仅在于技术,更在于严谨的流程设计与差异化方案提供:

需求沟通与风险评估

团队会与企业深度访谈,明确检测目标(如会议室、高管办公室)、潜在风险点(近期是否有商业机密泄露迹象)及特殊保密要求,制定“一企一策”的检测方案。

法律合规与保密协议

检测前需签署具有法律效力的保密协议,明确数据使用范围、责任划分及违约赔偿条款;检测过程全程录像备查,完成后彻底清除所有临时数据痕迹,确保检测本身不成为新的泄密源。

多模态检测与报告生成

通过“物理排查+电磁监测+网络防御”三位一体检测,生成详实风险评估报告,列出发现的威胁(设备位置、类型、风险等级)、电磁与网络安全漏洞及潜在泄密路径,并提供物理加固(如加装信号屏蔽室)、技术优化(如部署加密通信工具)及管理改进(如制定访客登记制度)的整改建议。

四、行业警示:避开“伪专家”陷阱,选择真正专业的服务

当前市场上反窃听服务机构鱼龙混杂,低价诱惑、恐吓营销、流程缩水等现象频发。例如,部分机构仅用单一设备(如某款“反窃听笔”)宣称能解决所有问题,或未经检测就断言“你被窃听了”,推销高价服务。选择专业机构时,需重点关注以下标准:

资质认证:优先选择持有CISP、CISAW等认证的公司,技术人员需具备电磁安全、网络安全等复合型知识。

设备配置:专业公司应配备多频段探测仪、非线性节点探测器、热成像仪等高端设备,能检测从无线电波到激光信号的全频段威胁。

服务流程:正规机构会制定“需求沟通-现场勘查-设备检测-报告生成-整改建议”的完整流程,并提供定期复检、24小时应急响应等增值服务。

结语:安全源于科学检测与持续警惕

在信息泄露风险日益加剧的今天,专业反窃听探测服务已从“可选项”变为“必选项”。它不仅是技术对抗的战场,更是企业风险管理、个人尊严维护的基石。选择一家具备专业设备、严谨流程、深厚技术积累与严格保密机制的机构,通过物理扫描、电磁监测、网络防御三位一体的深度检测,才能真正构筑起抵御“无形窃听”的坚固盾牌。记住:真正的安全,永远建立在科学检测与持续警惕之上。